茶道 > 茶道の道具 > 蓋置

蓋置

七種蓋置 印 輪 糸巻 駅鈴 夜学 笹蟹 三輪 墨台 つくね 硯屏 竹

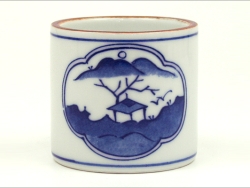

蓋置(ふたおき)とは、釜の蓋をのせたり、柄杓の「合」(ごう)をのせる道具です。

蓋置は、金属、陶磁器類、木、竹などのものがあります。

蓋置は、文鎮、筆架、墨台などの文房具や、線香立、掛物の軸、印などを見立てて転用したものも多く、形は多種多様です。

蓋置は、有名なものとして千利休が選んだとされる「火舎」「五徳」「三葉」「一閑人」「栄螺」「三人形」「蟹」七種類の蓋置があります。これらは「七種蓋置」(しちしゅふたおき)といい特別な扱いがあります。

また、七種蓋置を「表七種」と称し、「印」「惻隠」「太鼓」「輪」「井筒」「糸巻」「駅鈴」(または「竹」)を「裏七種」と称える向きがあります。

その他、夜学、笹蟹、三輪、千切、墨台、硯屏、つくねなど、特殊なものでは硯屏などがあります。

竹の蓋置は炉・風炉の別があり、陶磁器の蓋置は炉・風炉とも使われます。ただし、絵柄がある物はその時期に合ったつかい方をします。

棚を使った場合、蓋置は点前の終わりに柄杓と共に棚の上に飾られますが、竹製のものは特別の物以外は飾りません。

『貞要集』に「蓋置は、栄螺、五徳、夜学、印判、穂屋香炉、其外見立次第蓋置に用ひ申候」とあります。

| |

| |

| |

|

| 七種蓋置 | |

印 | |

輪 | |

糸巻 |

| |

| |

| |

|

| 駅鈴 | |

夜学 | |

笹蟹 | |

三輪 |

| |

| |

| |

|

| 墨台 | |

つくね | |

硯屏 | |

竹 |

| |

| |

| |

|

| 火舎 | |

五徳 | |

三葉 | |

一閑人 |

| |

| |

| |

|

| 栄螺 | |

三人形 | |

蟹 | |

七種 |

茶道をお気に入りに追加 |