茶道 > 茶道の道具 > 蓋置 > 輪

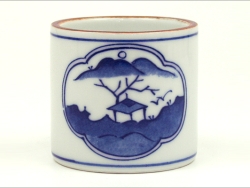

輪蓋置

七種蓋置 印 輪 糸巻 駅鈴 夜学 笹蟹 三輪 墨台 つくね 硯屏 竹

輪蓋置(わのふたおき)とは、上下が吹貫きになった円筒形の蓋置です。

輪蓋置は、単に「吹貫」(ふきぬき)ともいいます。

輪蓋置は、元は台子皆具の一つで唐銅製の円筒形のもので、多くは精巧な地紋や透かしがあります。のちに陶磁製や竹製のものも造られます。

輪蓋置は、輪が中ほどで膨らんでいるものを「太鼓」(たいこ)、輪が中ほどで細くなったものを「千切」(ちぎり)といいます。また、一枚の木の葉を輪状に巻いた「一葉」(いちよう)、黒木を輪状に並べ括りを見せた「束柴」(たばねしば)などの意匠を施したものもあります。、

輪蓋置から派生したものに、四角、六角、八角、切子、亀甲、三日月など多様な変化があります。

『茶道筌蹄』に「輪 唐物写しなり」とあります。

| |

| |

| |

|

| 七種蓋置 | |

印 | |

輪 | |

糸巻 |

| |

| |

| |

|

| 駅鈴 | |

夜学 | |

笹蟹 | |

三輪 |

| |

| |

| |

|

| 墨台 | |

つくね | |

硯屏 | |

竹 |

| |

| |

| |

|

| 火舎 | |

五徳 | |

三葉 | |

一閑人 |

| |

| |

| |

|

| 栄螺 | |

三人形 | |

蟹 | |

七種 |

茶道をお気に入りに追加 |